概論

この文書は漫画背景に登場する”壁の線”、中でも制御するのが難しい”「10」の壁”に関する覚え書きである。”壁の線”についての馴れ初めは「漫画における記号と翻訳(1)」「漫画における記号と翻訳(2)」で軽く触れたが、あれから7年経ちその間に様々な表現に触れ、また「絵を人に教える」という作業の中で試行錯誤した結果、このテーマに関しては一応の結論を得たようなので、現段階で暫定的なまとめを作っておこうと思う。

勿論表現の可能性に限界はなく、この先もっと”上手い手”が見つかるのは前提であるし、今現在の理解が常に、誰にとっても有用だと言うつもりもないが、絵を描く者として、絵を教える者として、そして絵を描く者を見て来た者として「ここが絵を描く際にかなりの確率で躓く場所である」と言い切る事には僅か程の躊躇もない。

この”「10」の壁の問題”は、多くの絵描きが、漫画家が向き合う羽目になる場所である。

その場所に勇気を持ってペンを入れてきた全ての漫画家を紹介する事はとても出来ないが、たまたま私自身の”準備が整った”時に目にした北条司氏の原稿が大変素晴らしく、また過去から現在の原稿に至る道程が「10」の壁の手強さを如実に語ってくれるので、ここに「壁の線」が持つ効果とジレンマを総点検した上で、氏の原稿を引用しながらその足跡を確かめてみたいと思う。

各論

明るすぎる面との戦い

「壁の線」とは何か

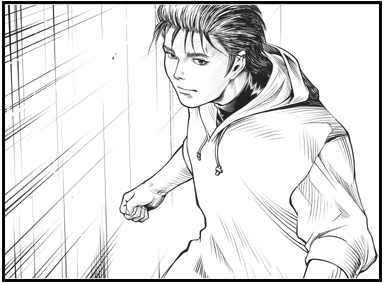

「壁の線」とは何かと言うと、つまりコレである。

- 【図1:一般的な壁の線】

図1のキャラクターの後ろに引かれた多くの線。実際にはこのような線は壁に入っていないのだが、面を出す為、陰影を表現する為、特に青年漫画においてよく使われる技術というか、手法だ。「壁の線」はデッサンや昔のペン画に見られる”線の重ねの向きと密度”で面を表現した様式がより記号化されて漫画で活用されて来た物だが、これを記号として扱う物と、今一度起源に立ち返って「立体のグラデーションを忠実に翻訳しようとした」物との間にある差について書いた文書が「漫画における記号と翻訳」である。しかし、そこの違いについて考える前に、まず「壁の線」が何故必要とされてきたのか、という事と、この手法が抱える”デリケートなジレンマ”について考察する。

このような「壁の手前に立つ人物」を描く場合、人物の後ろには積極的に描写しない限り何も描く物がない。何も描く物がないがそこには壁がある。壁の”面”を描かなくてはならない時に選びうる選択肢は2つ。

- 壁のテクスチャを描くか

- 壁の微妙な明度差を描くか

「壁のテクスチャ」と言うのは、実際に壁にある”ひび割れや、小さい穴や、塗装が剥がれた部分”等である。古い壁ならそういう物が多々あるので、それをトーンを重ねて削ったり、ペンで僅かな凹凸を描き加えたりして壁を”描く”。

「明度差」を描く場合は、距離や光源により連続的に変化する壁の表面の暗さを捉え、それを描く。これはつまり「壁」を描くのではなく、壁の階調を”描く”のである。

- 【図2:士貴智志『神・風』より。壁の線を使っていない。】

そして、「階調を描く」場合、連続的に変化する明暗を2値原稿で表現する手段は「トーンを貼って削る」か「暗い方にペンを入れる」かの2通りがあるが、ここでいう”壁の線”とは後者の手段を取る時の物、即ち面の傾きに沿いつつ、面の明度差を表現するペン線の事である。

背景における壁は、通常「プライオリティの低いオブジェクト」で有る為、そこにペンを入れるのを躊躇しスクリーントーンを使う人も多い。また、「神風」で士貴智志氏が披露したように、写真的なリアリティを追及し”無段階の階調をそのまま無段階に出力するべく”スクリーントーンの重ねと削りで、”面を貼り上げる”テクニック(図2参照)も存在する。実際、均質なテクスチャである人工的な壁にはスクリーントーンの質感がよく合うのだが、そこには空間を描く上で看過出来ない問題が、あると言えば、ある。スクリーントーンの網点は正面以外の面の傾きと合致しないのだ。

影と傾きを同時に出せる”壁の線”

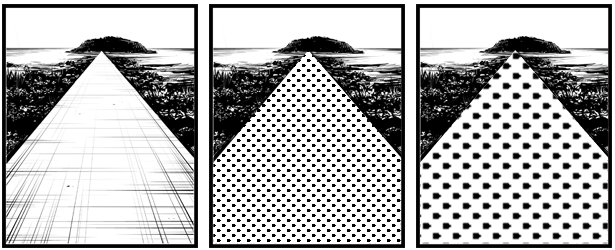

- 【図3:スクリーントーンの点が”遠ざかっていない”事が分かる。】

60線以上では意識されにくいが、網点トーンは”面に正対した角度で”格子状に配置されている。例えば「図3の中央と右のコマ」のように壁の階調を少ない番線(解像度の低い網点)で貼った場合、壁のパースとトーンのパースが合わない事が分かると思う。解像度が高くなるにつれこの齟齬は目立たなくなるが、それでもこれが許せない人間というのが居るのだ。

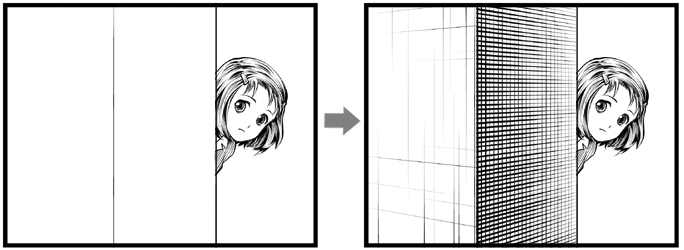

一方壁の線は、パースに対して正しく入れる限り面の齟齬は発生しない。それどころか、面の傾きを”描き出せる”事も壁の線の大きなメリットである。図4は、アウトラインだけでは検知出来ない面の傾きを、壁の線を入れる事で間違いようもなく描き出すことが出来る事を示している。また、壁の線の角度を変えれば同じアウトラインでも「違う立体」を描き分ける事が可能であり、これをスクリーントーンだけでやるのは大変である。

- 【図4:アウトラインだけでは判別不能な面の傾きを壁の線で出す。】

壁の線は平面の正方形に対して縦・横・対角線の4方向に入れるのが基本で、面にパースが付けばそれぞれの消失点に向かって角度を変える。この角度の変化が面の傾きを表し、見る者に「オブジェクト」を描く事なく空間を伝えられる訳だが、連続する明度の階調と平面の傾きを同時に表現出来るこのシステムは、最少の手間で空間を構築するとても優れた芸と言えるだろう。(勿論、壁の線とスクリーントーンを併用する事も多い)

高明度領域における間引き

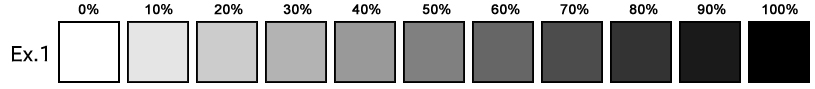

しかしこの「壁の線」には苦手な場所がある。高明度領域(明るい部分)におけるコントロールが極めてデリケートなのだ。白を0、黒を100としてその間を分割して11段階のグラデーションを作るとする。グレースケールを使ってそれを表現したのが次の図である。

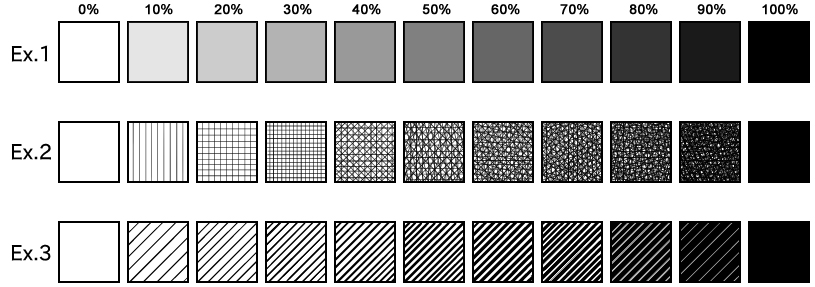

- 【図5:グレースケールで塗りつぶした11段階のグラデーション】

次にこのグラデーションに対応した各明度を「ペン線」で表現する。遠目で見た時にグレースケールとペン線のグラデーションが同じに見えるように線を重ねる訳だがここに問題が起きる。ペン線の仕様として”線自体は100の濃度を持つ”ので、高明度領域をペン線で表現する為には線を細くするか、線の間隔を開ける必要が出てくる。

- 【図6:Ex.2はペンのウェイト(太さ)と解像度(間隔)を極力変えずに”カケ”の回数で各濃度を表現した物。Ex.3は”カケ”を重ねずペンのウェイトを変えた物。】

ペンで描ける線の細さには限界があり、高解像度(線の間隔を狭めた入れ方)ではいかにしても”あるレベルより明るい面”を描けない。どこかで線を間引かなくてはならないのだ。

「10」の壁の壁

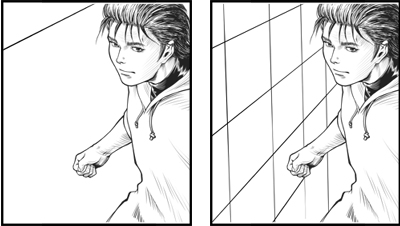

- 【図7:左:1本だけの壁の線。右:等間隔に引かれた線】

「じゃあ間引けばいいじゃん」と思われるかもしれないが、線を減らして面を出すのは難しい。間隔の開いた少ない線は、”歓迎されざる意味”をもたらしてしまうからだ。もしギリギリ「0(白)」に近い明るさを表現しようとして、壁の線を1本だけ入れるとする。そこにあるのは壁の線ではなく「そういうラインが入った壁(図7左参照)」である。

また壁の線は規則的な配列になってはいけない。少ない線の時は尚更である。9本程度の壁の線を等間隔に縦横に引けば、それが壁の線ではなく”模様”として認識される(図7右参照)。

面の明暗のグラデーションに沿いつつ、しかし意味を感じられないようランダムに、かつ、最低限の本数の線を然るべき場所に、然るべき細さと抜きで入れなくてはならないのが”高明度領域の壁の線”である。先の11段階グラデーションで言えば濃度10の階調より明るい部分。ここを便宜的に”「10」の壁”と呼ぶ。

「10」の”壁”と言ったが、この「10」の領域は勿論壁だけに現れる訳では無い。白で表現した場所より僅かに暗い場所は全て「10」の領域である。人間の肌部分はだいたい「白」で表現されるが、そこに僅かに暗い影が入る場合、トーンなしでそれを表現しようとすればやはり人物に対しても”間引いた線”を入れなくてはならない。うっかり線の間隔を詰めてしまうと、あっという間に「10」の暗さをオーバーしてしまう。しかしそこで少ない線を入れようとしても”顔に線が描かれたようになるのが怖くて”簡単に10をオーバーしがちである。どんな絵であれ線で階調を表現する際に”10の領域で描くべき所を線を間引けずにオーバーしてしまって連鎖的に絵が黒くなっていく失敗”はそれこそ高確率で初級〜中級者を襲う。

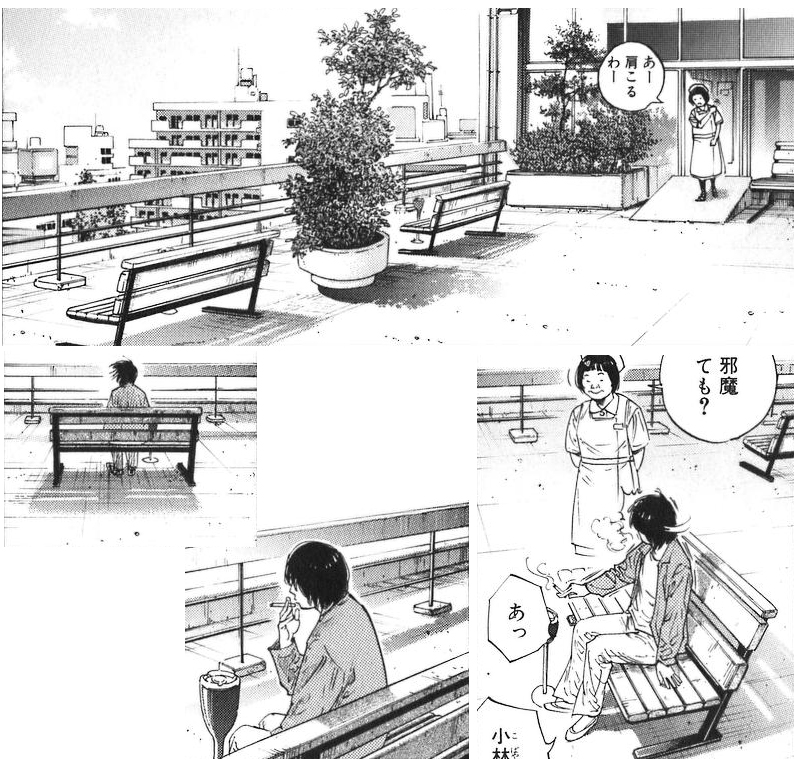

線の密度を上げれば濃くなり、線を減らせば意味が出る。こんなややこしい事を何故するのだと思われるかも知れないが、明るい場所を明るいまま”描ける”という事は、画面の中の明暗を「断絶なく」支配出来る事を意味し、その場所を征服する事で得られる物の大きさは、例えば井上雄彦氏の「リアル」に出てきた壁の線(この場合は床だが)を見て貰う事で伝わるだろう。「10」の壁は確かに難しい場所だが、ここを描き出せる事で得られる果実は見過ごせない程大きいのである。

- 【図8:井上雄彦『リアル』より。病院の屋上、僅かな凸凹とギリギリの本数に抑えた細い線が、さらに勢いよく抜かれて日の当たるコンクリートの明るさと平面を見事に描き出している。なんでもないシーンではあるが、ここの壁の線は「10」の壁としての最適解というか最前線というか、私の観測範囲ではこれ以上に綺麗な「10」の壁の線は見当たらない。】

北条司に見る「10」の壁との戦い

「10」の壁の最適解があるのなら、そしてそれを既に紹介したのであればここから先は何も書く事がないのではと思われるかもしれないが、そうではない。最適解は「他にも」あったのである。しかしいきなりそれを紹介するよりは、その過程に残された試行錯誤の数々を見届けて欲しいと思う。そこにこそ、「10」の壁の難しさと美しさが記録されていると思うからだ。

これから北条司氏がいかにして「10」の領域を取り扱って来たかを見て行くが、そもそも背景を描いているのはアシスタントであり、画風の変遷、背景処理の巧拙などはその時そのコマを担当していたアシスタントの腕や好みに拠るのではないかと思う人も居るかも知れない。勿論それは正しい。選択される手法はその時の忙しさによっても変わる。しかし、絵のディレクションの最終的な責任は北条司氏にあり、また、漫画家が自身の原稿に課すルールの厳密さ、フェティッシュに対する貪欲さは、以前「漫画は何を表現しているのか−フェティッシュに関する考察−」で書いた通りである。例えそのコマの背景を描いたのがアシスタントだったとしても、その時「何をしようとしていたか」を考えていた主体は、北条司氏であると断じて問題ないと私は考えている。そのコマにOKを出すか、リテイクを出すかの判断は氏がしているのだから。

『CITY HUNTER』初期〜中期

『CITY HUNTER』の初期において「壁の線」は記号であった。面の傾きを出す為に必要な手続きとしてとりあえず入れられたテクスチャ。階段の側面や壁に入れられた線は、暗いシーンでは階調を担う事もあったが明るい場所ではそれに応じた明度を保証されず、「10」の領域を盛大にオーバーする事も多かった。機械的に入れられた線は隣合った「白」の領域との間に看過出来ない程の明度乖離を起こし、この時代「10」の領域は”オーバーしても構わない”部分として取り扱われていた事が分かる。面を出す為には「10」の領域を「10」のままでは描けない、というジレンマがここに在る。

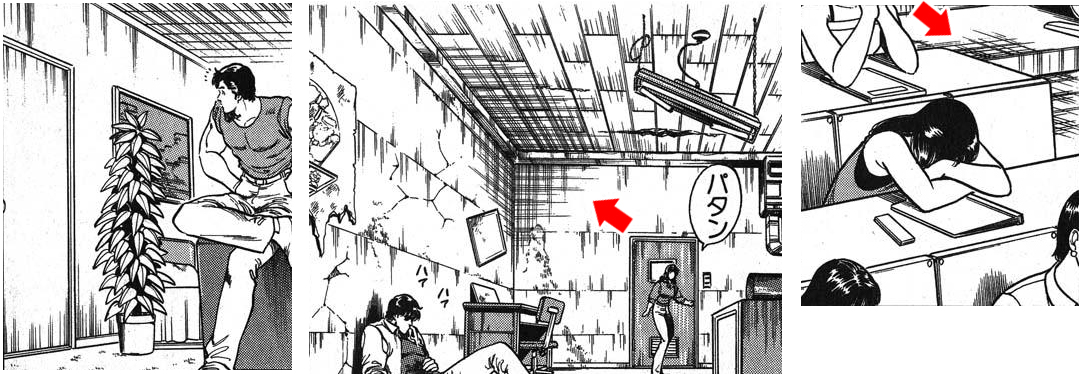

- 【図9:北条司『CITY HUNTER』より。”とりあえず入れてみた”壁の線のオンパレード。無遠慮に壁の上下に入れられた線は明暗を翻訳したというより「ここに壁がある」ことを示す為に入れられた記号的なモノであり、2枚目では部屋の上隅に壁の線で暗部を作ろうとしたものの、他の部分がテクスチャ的な壁の線で処理されているせいで模様のような錯覚を与える結果となった。3枚目の床の線もパースの怪しさもさる事ながら、「10」の領域を(若干スキャンが濃いという面を差し引いても)派手にオーバーした為に隣合う「0」の部分と明暗が断絶してしまっている。】

その後壁の線は太さと範囲を縮小させ、画面内で「0」の領域が占める割合が増えて行くが、相変わらず「10」の領域はその明度をオーバーし、隣り合う「0」の領域と連続したグラデーションを作れず、結果「白い面の一部だけ物凄く暗い」という絵が出来上がっている。

- 【図10:北条司『CITY HUNTER』より。1枚目の背景に飾られた額縁の周辺、「壁の線」の消失点が怪しい事を脇に置いても、線を間引けずにそこだけ黒くなり過ぎている事が分かる。この現象は2枚目の衝立と接する台に落ちる影にも見られ、この時期壁の線を「小さく」する事は出来てもその濃さを「10」の領域に留める事は出来なかった事を表している。また、3枚目4枚目に見られるように相変わらず「記号としての壁の線」も使われ続けている。】

これが中期になると壁の線はシーン全体が暗い時以外は使われなくなり、通常の光量下では「10」の領域は「0」の領域として扱われるようになる。線を入れてオーバーする事を良しとせず、ならばそこはもう「不可侵領域」として扱うというルールである。画面処理はよりポップになり、面の傾きと引き換えに画面は明るくなった。ここに描かれているのは「0」と「30〜100」の階調であり、「10」付近の階調はペンが担う仕事ではなくなった事が示されている。

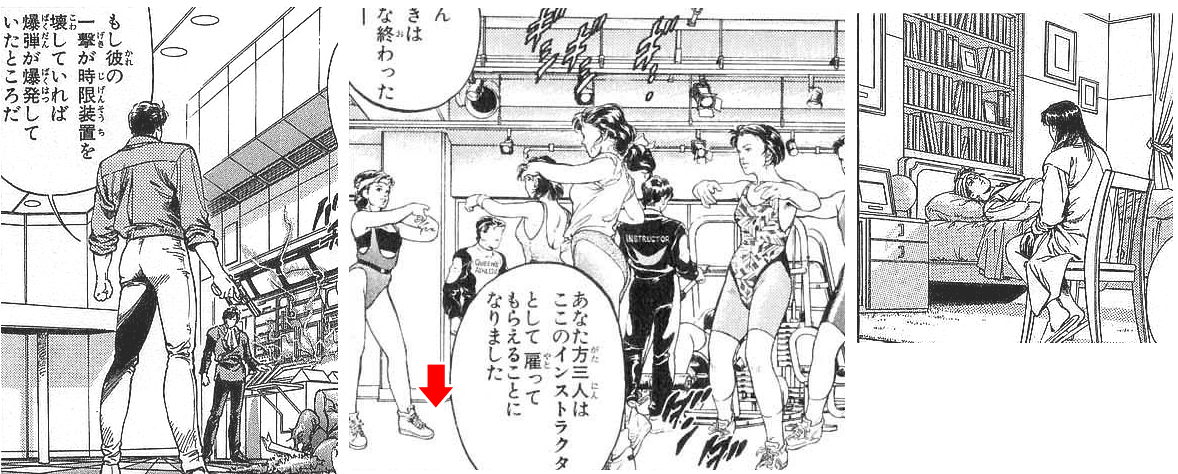

- 【図11:北条司『CITY HUNTER』より。どのコマも白い壁に対して壁の線が使われていない。2枚目のフィットネスジムの絵は床面に落ちる影も省略され面の情報が完全に欠落しているが、これは時間が無かったからかも知れない。ともあれ、この時期の氏の原稿が、落ち影にはスクリーントーンを貼り、他の明るい部分は明るいままにしておく(壁の線を入れて明度情報を混乱させない)という意志の元に作成されている事は確かである。】

こうして『CITY HUNTER』の原稿を時系列に沿って眺めて行くと、北条司氏の原稿から「明るい場所」の壁の線が徐々に消えて行っているのが分かると思う。初期においてはその事に疑問を持っては居なかったと思うのだが、一度「10」の領域を意識してしまえばその場所が”オーバーしてしまう”事がどうしても気になるのだ。

望んだ明るさに留まれず、或いは「0」の領域と見做して飛ばした「10」の領域。ここに氏が再び手を入れようとするのは、実に『CITY HUNTER』後期になってからである。

『CITY HUNTER』後期

『CITY HUNTER』後期において、明るい面を明るいまま壁の線で描こうとする試みが為される。図12に示した壁の線は、引く場所や線の抜きに関してまだ手探りというか、偉そうな言い方が許されるならば「いけてない」壁の線なのだが、明るさを維持したまま面を出すべく「ギリギリまで本数を減らした壁の線」を採用している事が分かる。

- 【図12:北条司『CITY HUNTER』より。1枚目はレイアウトの関係上、横に90°倒して掲載してある。「10」の壁の線は抜きも配置もおっかなびっくりな上に、壁全体のグラデーションも意識されていないが、ギリギリまで細くした線と本数がこの場所の明るさを維持したまま面の傾きを出している。そして2枚目の2コマ、給水器の後ろに入れられた壁の線は、「10」の領域の中の際の際、「1〜3」程度の明るさを確保しつつ最小限のペン線だけで面を描き出した。僅かながら抜きが甘いものの、片手で数えられる程度の線で面を出したこのコマが掲載されたのはジャンプコミックスで言うと35巻目。最終巻にしてついに到達した「10」の領域である。】

井上雄彦氏の原稿を引用した時の文章をまた繰り返す事になるが、「10」の領域を征服する事は壁に限らず紙面全体のダイナミックレンジを広く取れる事を意味し、「0」から「100」までの連続するグラデーションをいつでも、断絶せず描ける事を保証する。「明るい場所を明るいまま”描ける”事」の威力は、現在北条司氏が描いている画面を見る事でいま一度確認出来ると思うので、最後に『ANGEL HEART 2ndシーズン』から特に目を惹く何コマかを引用したいと思う。

『ANGEL HEART 2ndシーズン』現在

『CITY HUNTER』最終巻において「10」の壁を突破した氏は、実は現在「10」の壁の線を殆ど使っていない。白い壁はその大部分が「0」である。この手法は『CITY HUNTER』中期(図11参照)に使われた物と似ているが、その仕上がりは明確に違う。アウトラインを担うペン線が場所ごとに完璧にウェイトをコントロールされているので、階調を入れる前にほぼ立体が表現されている。更に壁の隅や床部分に入る「20」以上の領域からの抜きが素晴らしく、そこに「0」につながる”瞬間的な”「10」の領域が表現されている為、わざわざ「10」を描くまでもなく、明るい画面(白い画面ではない)が成立している。

-

- 【図13:北条司『ANGEL HEART 2ndシーズン』より。喫茶店の一連のコマはテーブルやカウンター、床目のペン線の太さをエッジの向き毎に変え、補助的なスクリーントーンと極めて控えめに入れられた(本気で探してやっと見つけられる程度の)壁の線を使って、明るさを維持したまま確かな空間と質量を描き出す。また、右側の大ゴマ2つはソファの下部や柱の角に詰められたほぼ「100」の領域から短い距離で一気に「0」の領域まで駆け抜ける瞬間的な抜きを用いて、照明からの距離が近いハレーション気味の光量を完璧に表現している。床は大部分が「0」の白さであるにも関わらず、ソファやテーブルの下に落ちた狭い影の中で出した面の傾きが、その周囲に広がる「0」の面にまで波及している事は驚嘆に値する。】

先の『CITY HUNTER』の画像と較べて見れば、現在の北条司氏の表現力が桁違いにアップしている事が分かると思うし、井上雄彦氏の「10」の壁と較べてディレクションの違いはあるが、その効果の程は決して見劣りしないと思って貰えるはずだ。何より背景とキャラクター双方をペン線のウェイトから髪のつやベタに至るまで光源と光量に準じて分け隔てなくコントロールし、全て「一つの塊」として空間を描き出している画面の説得力は、洗練された画面の印象とは裏腹にとても美術的である。

「10」の壁の線を完璧にコントロールする井上雄彦氏も、「10」の壁の線を使わずにその領域を捉えた北条司氏も、商業誌の最前線でずっと漫画を描いてきた人である。その二人が出した「10」の答えは、見た目の明るさに反して一本のミスも許されないサディスティックな技術の粋であるが、この取扱いの難しい領域に、それぞれ違う答えを携えてペンを入れた結果がこんなにも大きな実りとなって誌面に載っている事が、私は嬉しいのである。

まとめ

駆け足でまとめてしまったが、これが今現在、私が重要視している「10」の領域に関する覚え書きである。壁の線に関しては十人十色、漫画家の数だけその作法があり、今発売されている漫画雑誌を総ざらいしてみればそこに色々なルールや美意識が込められている様を見られる筈だ。それらを片っ端から集めて「漫画壁の線全集」というタイトルの本が作れる程である。

そして、たまたま私自身が今「10」の領域を最小限の手間で翻訳出来るようになりたいとああだこうだ試している関係でこのような文書を書く事になったが、この「10」の領域は漫画を描く中で向き合わなくてはならない物の中のやってられない程ごくごく一部の話である。考えに考えた上で、或いは考える準備が整っていないまま”決めなくてはいけない事”は、それこそ紙の上に筆記具を乗せた瞬間から雪崩にように押し寄せる。今回はその中のほんの一部のテーマを、さらにほんの一部のサンプルを元に書き留める事しか出来なかった。壁の線に限っても、まだまだ紹介したい漫画家は沢山居る。

色々偉そうに書いてしまったが、私自身が未だ「10」の領域を征服出来ておらず、”なんとなく理屈が見えたような気がして”は居るのだが、それと”出来る”事とは別であり、たとえ出来るようになったとしても、本当の意味での理解というのはきっと訪れないと思っている。私に分かる事があるとしたら、私にとっての「10」の壁の事だけだ。

挑戦しなければ分からない事はある。多分ある。その上に”出来るようになって初めて分かる事” がある。けれど、そこに至ってもなお、”何をどうしても分からない事”というのはある気がする。断定的に書いたがこの一連の文書は「他人の原稿から”私が読み取れる物を読み取りたいように読み取った”物」でしかない。井上雄彦氏や北条司氏が何を考えているのか、何故、どうやってそれを描いているのか、私には分からないし分かる日も来ない。同様に、私が何を考えているかは、ここまで言葉を尽くしてもなお、誰にも分からないと思うし、分かって貰えなくても構わない。

ただ、ここに上げた文章と引用した画像から、誰かが読み取れる物を読み取りたいように読み取って、絵を描いたり原稿を仕上げる時に用立てて貰えればそれが私にとっての喜びであるし、もしそこに「10」の壁に挑んで征服した漫画家たちに対する尊敬の念を僅かでも持っていただけるなら、それこそこのテキストと図版を用意した甲斐があったと思えるのだがどうだろうな。その辺はあまり自信がない。自信がないので、これにておしまいである。